【日本关西华文时报社论】

世纪星陨:追忆杨振宁先生的精神遗产

2025年10月21日 09:15

2025年10月18日,一颗跨越世纪的科学巨星陨落。著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生在北京逝世,享年103岁。这位在20世纪物理学天空留下永恒印记的智者,用他跨越东西方文明的学术生涯,诠释了"家国情怀"的深刻内涵。清华大学高等研究院设立的缅怀室成为情感汇聚之地,来自世界各地的悼念者在此共同追忆这位科学巨匠的人文光辉。

一、科学馆119室的集体记忆

清华大学科学馆119室的缅怀室,此刻已成为一个微缩的时空胶囊。菊花丛中并列摆放的两帧照片构成强烈对比:一张是1957年获得诺贝尔奖时的青年杨振宁,西装革履中透着锐气;另一张是百岁寿辰时的影像,红毛衣上的皱纹记载着岁月的温度。这种并置恰如其分地展现了先生双重特质——既有探索宇宙奥秘的理性锋芒,又有拥抱生活的感性温暖。

照片墙上,三个场景构成完整的人生拼图:给本科生授课时专注的神情,与同事研讨时激烈的手势,怀抱曾孙时舒展的笑颜。这些定格的瞬间打破了"科学家"的刻板印象,展现出一个立体丰满的生命存在。正如留言簿上那位匿名访客所写:"您让我知道,原来科学家也可以这么有人情味。"这种人文气质与科学成就的完美融合,正是杨振宁留给后世最珍贵的精神遗产。

悼念队伍中,三代同堂的景象格外动人。白发教授用颤抖的手指抚摸照片边框,中年学者带着最新发表的论文来"汇报",年幼的孩童在母亲引导下献上手工折纸。这种跨越年龄的集体缅怀,印证了杨先生不仅是学术界的标杆,更已成为中国社会的精神图腾。那位母亲对孩子的耳语——"杨振宁爷爷用一生告诉我们什么叫'家国情怀'"——道出了普通民众对先生最朴素而深刻的理解。

二、艺术与科学的二重奏:冈山对话的启示

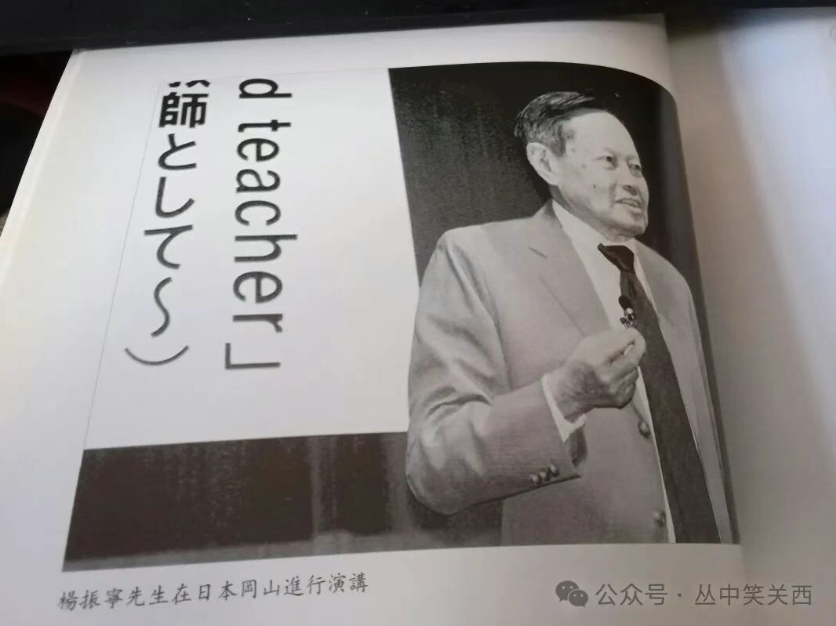

2005年10月,杨振宁先生在日本冈山发表科学演讲

2005年10月,杨振宁(右)与范曾在日本冈山合影

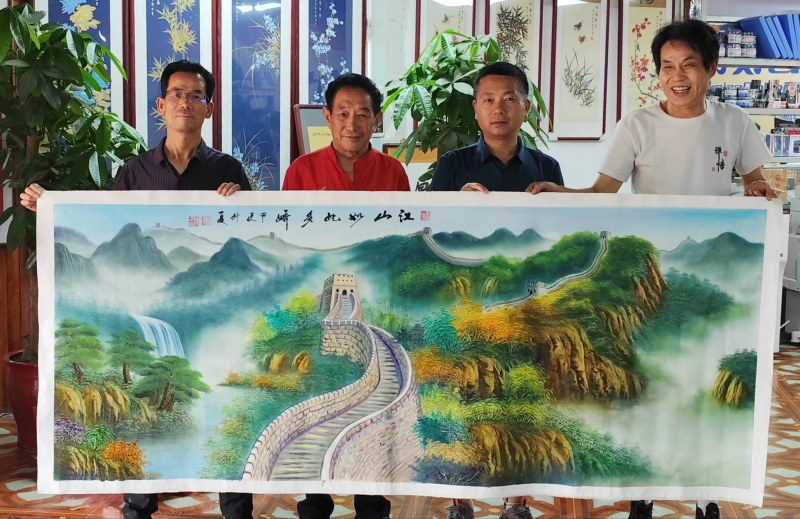

在众多悼念者中,日本《关西华文时报》代表团的身影引人注目。总编丛中笑带来的老照片,将人们的思绪拉回2005年10月的冈山。那张记录杨振宁与范曾历史性会面的照片,凝固了东西方文化交融的经典瞬间。照片中,物理学家与书画家相对而坐,中间摆放的茶具成为艺术与科学对话的象征物。杨先生当时提出的"伟大艺术与伟大科学相通"的论断,在今天看来具有预言般的洞察力。

日本关西华文时报编辑部也派人到清华园缅怀杨振宁先生,因为杨振宁先生与日本关西华文时报有一段深深的缘分和交往。

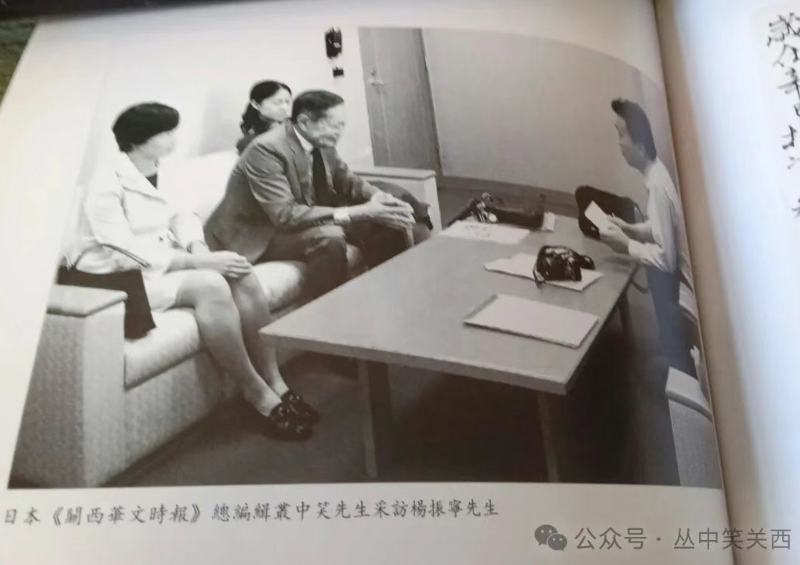

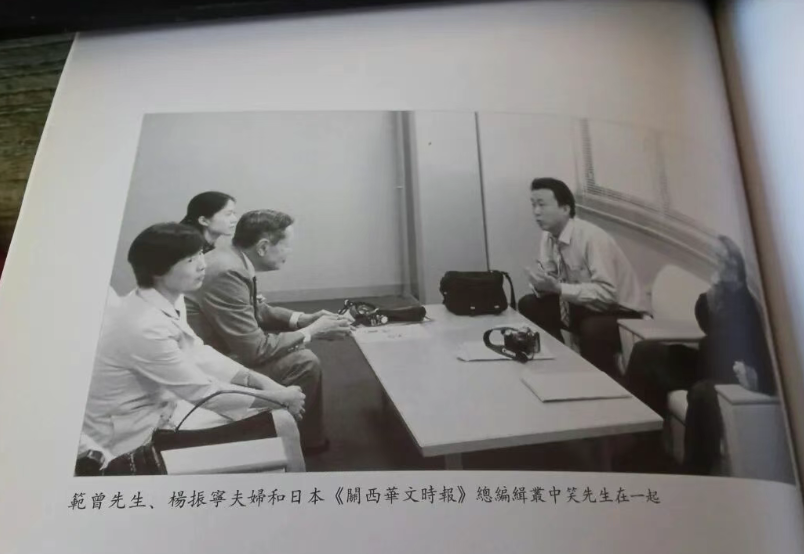

日本关西华文时报总编丛中笑(右二)采访杨振宁夫妇的珍贵照片

日本《关西华文时报》与杨振宁先生16年前结下的缘分:2005年10月12日,日本冈山市,由当地首富松田壮三郎于1984年就创办的“范曾美术馆”,迎来了两位世界级的华裔顶尖人物,其中一位正是诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生,另一位则是中国书画大师范曾先生。杨振宁先生是应日本“仁科财团”的邀请到冈山进行演讲的。到了冈山,还没有到演讲时间,杨振宁先生就急切地在专程赶来的范曾先生陪同下前来参观访问他慕名已久的“范曾美术馆”。 作为这一历史性时刻的见证者,日本《关西华文时报》总编丛中笑是范曾先生的朋友,他当时一直跟随着范曾先生进行采访,甚至包括《关西华文时报》的报头也是由范曾先生题写,所以在冈山,也得以由范曾先生安排,对杨振宁先生进行了一次采访,从而也促成了一次历史性的对话。丛中笑总编回忆当时的场景说:“杨振宁先生是当代最伟大的物理学家之一,一般日本记者的单独采访都很难安排上,但是因为我们是范曾先生安排的,范曾先生是杨振宁先生的老朋友,所以就比较容易地促成了这次历史性的对话。”在由丛中笑提供的一张照片里,也记述了当时的采访场景:一侧是范曾先生和《关西华文时报》总编丛中笑,另一侧是杨振宁先生和他当时的新婚妻子翁女士,以及另一位日本当地的陪同。杨振宁先生当时讲了很多。丛中笑回忆说,杨振宁先生讲话真是太有水平了,他提出“伟大的艺术和伟大的科学是相通的”。比如杨振宁先生当时就说“他和范曾先生是惺惺相惜”,为什么“惺惺相惜”?,杨振宁先生的回答是“艺术和科学是相通的,他们的心灵是相通的,这是最重要的。”

杨振宁先生当时表示,他自己是搞物理学的,看起来很神秘、很高深,但是他觉得和范曾先生在一起并没有隔阂感,而且是千古知音,而且往往从范曾先生的艺术中获得了灵感,彼此间有谈不完的话。范曾先生也高度评价杨振宁先生是当代爱因斯坦呢。他说虽然听不懂现代物理学的高深理论,但是他通过和杨振宁先生的接触,艺术上也获得了很多灵感。

作为当时的采访者,丛中笑总编表示,虽然自己觉得无法验证杨振宁先生的理论,但是感觉他说的没错,因为伟大的的艺术家和伟大的科学家,都是人类的精英,是最杰出的代表,他们的灵魂和他们的思想都是这个世界上最顶尖的东西,是会互相影响互相交会的。“最顶级艺术家和最顶级科学家心灵相通:因为他们都是人类最智慧的大脑,他们思考的都是整个宇宙!”

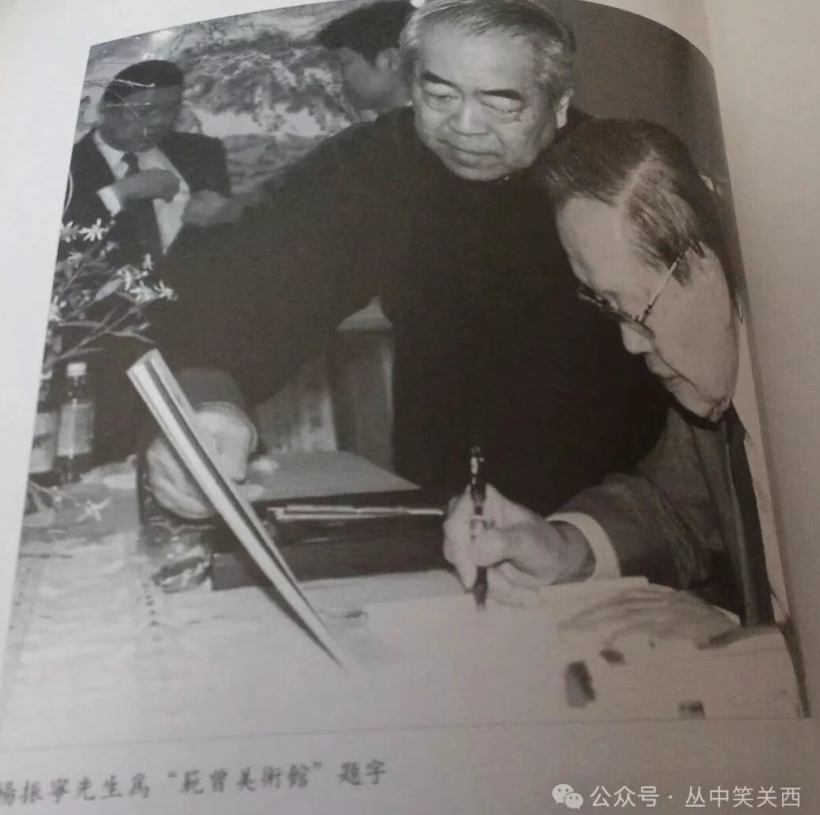

全程陪同杨振宁先生参观范曾美术馆的丛中笑也回忆了杨振宁先生为该美术馆题词的情景。他说,通过题词,也能看出杨振宁先生的严谨。杨振宁先生在美术馆留言册上题写的是:“松田先生的范曾美术馆收藏极精美,叹观止。”作为美术馆的创建者,松田先生是日本冈山县的首富,是当地第一大财阀。丛中笑评价说:“杨振宁先生并没有只写‘范曾美术馆’,其实当时的牌子并没有写松田先生的名字,就只是写了‘范曾美术馆’,但是杨振宁先生不愧是伟大的科学家,他的题词非常准确,写了‘松田先生的范曾美术馆’,因为创建美术馆的钱都是松田先生出的。”如此严谨,直到现在都令丛中笑赞叹不已!

在此,日本《关西华文时报》也谨以此文表达对杨振宁先生最深切的悼念!我们永远不会忘记这位世纪伟人。

杨振宁先生为范曾美术馆题词

杨振宁先生对范曾美术馆的题词细节,典型体现其思维特质。"松田先生的范曾美术馆"这一精确表述,既承认了资本对艺术的支持,又明确了艺术家的主体地位。这种平衡各方关系的智慧,同样体现在他的学术外交中。作为东西方科学交流的桥梁,杨先生始终保持着对文化差异的敏感与尊重。日本学者回忆,先生在演讲中常以"这个问题在中国这样看,在美国那样看"开篇,这种多维视角正是其学术创造力的源泉。

艺术思维对科学研究的滋养,在杨先生晚年愈发明显。他曾向学生解释,物理方程式的美感与书法线条的气韵存在内在关联。这种跨界的思维方式,使其在规范场理论研究中能突破传统框架。正如范曾先生所言:"虽然听不懂现代物理学的高深理论,但能从杨先生的言谈中获得艺术灵感。"两位大师的惺惺相惜,本质上是两种认知方式在最高层面的共鸣。

三、三代知识分子的精神路标

缅怀室外的银杏树下,不同年龄段的悼念者自发形成讨论圈。老一代学者追忆先生1957年获奖后坚持用中文发表演讲的细节;中年教师谈论他82岁回国定居时带来的学术资源;青年学生则传阅着先生去年写给研究生的最后一封信。这些碎片化的记忆,拼凑出中国知识分子百年精神史的缩影。

杨先生的人生轨迹暗合国家命运的三次转折:西南联大时期在战火中坚守学术火种,冷战时期在西方学界突破种族天花板,改革开放后推动中国基础研究接轨国际。每个关键选择都体现"家国情怀"的具体内涵——1945年赴美深造是为"师夷长技",1971年率先访华是打破坚冰,晚年回国执教则是知识反哺。这种将个人命运与国家需求有机结合的智慧,对当代留学生群体具有特殊启示。

特别令人动容的是,先生晚年仍保持对教育的热忱。九旬高龄仍坚持每周与青年学者"喝茶论道",百岁生日前夕还在修改本科生教材。这种永不熄灭的学术热情,解构了"退休即退出"的传统观念。物理系王教授回忆:"去年讨论量子纠缠新进展时,先生突然说'这个问题让我想起杜甫的诗句',这种跳跃性思维让我们年轻人自愧不如。"

四、启明星的永恒光芒

夜幕降临时,有人发现缅怀室的方位正对北斗七星。这个偶然的天文巧合,与留言簿上的漫画形成奇妙呼应——那幅杨先生坐在月亮上被星星环绕的画作,此刻获得了现实注脚。科学史研究者指出,先生最重要的学术贡献"宇称不守恒"理论,本质上是对宇宙对称性的重新认识,这种突破常规的思维方式,恰如北斗指引方向。

在全球化遭遇逆流的今天,杨先生的精神遗产具有特殊价值。他证明真正的科学精神能够超越意识形态藩篱,学术追求可以与文化认同和谐共存。那位日本记者回忆的细节意味深长——先生坚持在英文演讲中穿插中文解释,这种文化自信与开放姿态的平衡,为处理文明对话提供了范式。

教育工作者从悼念活动中捕捉到深层启示。清华附中李老师组织学生分析杨先生历年演讲稿,发现一个规律:越是面向国际场合,他越强调中华文化底蕴;越是国内演讲,越注重介绍国际前沿。这种"出入东西"的叙事策略,展现的是文化主体性与学术开放性的辩证统一。

随着最后一班悼念者离开,科学馆的灯光渐次熄灭。但墙上那句"您永远是我们的启明星"的留言,在月光下依然清晰可见。杨振宁先生用世纪人生书写的答卷,已经超越物理学范畴,成为关于如何做学问、如何做人、如何平衡本土与世界的永恒教科书。在这个意义上,103年的生命不是终点,而是一颗恒星开始以另一种方式持续发光——通过他点燃的无数心灵之火,通过他开拓的跨学科视野,通过他树立的文化自信与学术谦卑并重的典范。

责任编辑 檄文